HARMONIE DE L'ACCORD - Guitare

Menu principal :

- Accueil

- Séparateur 2

-

MORCEAUX

-

MUSICOOL

- Répertoire MUSICOOL

- A ma place - ZAZIE BAUER

- Baby Can I Hold You - TRACY CHAPMAN

- Bitch - MEREDITH BROOKS

- Call Me - BLONDIE

- Castle in the Snow - THE AVENER

- I don't want a lover - TEXAS

- It's only mystery - Arthur SMMIS

- J'ai vu - NIAGARA

- Kiss Me - SIXPENCE NONE THE RICHER

- Knockin On The Heaven's Door - BOB DYLAN

- What's Up - 4 NON BLONDES

- ----------------

- Partons vite - KAOLIN

- Pas d'ami comme toi - Stephan EICHER

- Shadow of the Day - Linkin Park

- ----------------

- Encore et encore - Francis CABREL

- Plantation - KANA

- -----------------

- __La Seine - VANESSA PARADIS

- __Man! I Feel Like A Woman - SHANIA TWAIN

- __Red Red Wine - UB40

- __Rehab - Amy Winehouse

- __Sirens Call - CAT ON TREES

- __Sunday Bloody Sunday - U2

- Playlist

- --- Par artiste ---

- ACDC

- ADELE

- BARCLAY JAMES HARVEST

- BB KING

- BEN E KING

- BEN HARPER

- BLUES BROTHERS

- CHAPMAN

- CLAPTON

- COORS

- CRANBERRIES

- Dire Straits

- DOOBY BROTHERS

- EAGLES

- EUROPE

- EVANESCENCE

- GARY MOORE

- GOLDMAN

- GREEN DAY

- HAROLD FALTERMEYER

- JEFF BUCKLEY

- JIMI HENDRIX

- LAVILLIERS

- LED ZEPPLIN

- JOAN JETT

- KATY PERRY

- LAURA BRANINGAN

- LED ZEPPLIN

- LENNY KRAVITZ

- LEONARD COHEN

- LILLY WOOD

- LOU REED

- MIDNIGHT OIL

- NIRVANA

- NOIR DESIR

- OASIS

- Phil COLLINS

- PINK FLOYD

- PRINCE

- RADIOHEAD

- RAINBOW

- RAPHAEL

- R.E.M.

- ROCH VOISINE

- RUSH

- Selah SUE

- SILENCERS

- SIMPLE MINDS

- SCORPIONS

- STING

- SYNTAX

- TEARS FOR FEARS

- SURVIVOR

- THE CLASH

- TOTO

- TRAVIS

- TRUST

- U2

- WHITE STRIPES

- ZAZIE

- DIVERS

-

MUSICOOL

- L'improvisation

- Les Accords

-

Solfège

- Solfège (liens)

- Les Arpèges

- Le rythme

- L'harmonie

- LES ACCORDS

- Liens

HARMONIE DE L'ACCORD

Les gammes | Les notes | Pour les curieux | Les accords | Parfaits | Enrichis | Exercices

Mise en pratique | Quels accords? | Sur une partition ? | Tableau d’accords | Majeur ou mineur? | Téléchargements

Commençons par les notions de base :

Ce paragraphe est à apprendre absolument par cœur et doit devenir réflexe, sous peine de fausser tous vos calculs. Le contenu et l’utilisation de cette page sont très simples pour peu qu’on maîtrise les notions de base.

L’unité de hauteur de base dans la musique occidentale est le TON, divisible en deux DEMI-

Une case sur le manche de votre guitare équivaut à un demi-

Le dièse (#) monte la note d’un demi-

Le bémol (b) descend la note d’un demi-

Si vous regardez le schéma de la gamme ci-

Attention : comme il n’y a qu’un 1/2 ton entre SI et DO, on peut dire (aïe,aîe, pas sur la fontanelle, messieurs les ayatollahs!) que SI# n’existe pas puisque c’est DO, et que DOb n’existe pas puisque c’est SI. Idem entre MI et FA.

Quelle que soit la gamme, il n’y a qu’un 1/2 ton entre SI et DO et entre MI et FA.

LES GAMMES

Comme précisé dans l’introduction de cette page, le but n’est pas de devenir un spécialiste mais d’être capable de construire un accord, pour mieux le « dé-

Nous allons travailler avec deux types de gammes : la gamme diatonique (qui peut être majeure ou mineure) et la gamme chromatique.

La gamme diatonique comporte des intervalles définis entre chaque note. C’est la succession de ces intervalles, en tons et demis-

Nous utiliserons systématiquement la gamme de DO Majeur comme référence.

Sur un piano, ce sont toutes les touches blanches.

La gamme chromatique comporte toutes les notes, demi-

Ex : DO DO# RÉ RÉ# MI FA FA# etc.

Sur un piano, ce sont toutes les touches, blanches et noires.

Voici le schéma de la gamme majeure, avec ses intervalles :

Vous constatez d’abord qu’il y a un ton entre chaque note, SAUF entre MI et FA, et entre SI et DO.

Très logiquement, partout où il y a un ton, il y a deux demi-

Vous constatez aussi que quelle que soit la gamme majeure (DO, RÉ ou MI, etc), l’ordre des intervalles est : 2 tons—1/2 ton—3 tons—1/2 ton

Parallèlement à ces écarts définis et immuables entre les notes, rappelez-

Il y a autant de gammes qu’il y a de notes dans la gamme, chaque note devenant à son tour la fondamentale de sa propre gamme, l’essentiel étant de respecter la suite d’intervalles (voir ci-

LES NOTES

Les notes de la gamme portent un nom par rapport à leur hauteur ou fréquence, vibration de l’air mesurable en Hertz (Hz) (cf. Tableau des fréquences).

Par exemple, le LA1 à vide (sans aucun doigt sur le manche) est à 110 Hz, le LA2 (corde de SOL 2° case) est à 220 Hz, le LA3 (corde de MI aigu 5° case) est à 440 Hz. Attention : La1 veut dire 2°octave, puisqu’il existe un LA0, à 55Hz. Vous constatez au passage que chaque octave double la fréquence précédente.

Ce nom déterminé par la hauteur est celui que tout le monde connaît : DO, RE, MI, etc.

Sur un piano, il n’y a qu’une touche par note et par fréquence, alors que sur les instruments à cordes, on retrouve des correspondances, de corde à corde.

Sur la guitare, il y a environ quatre façons de faire la même note, à la même fréquence et donc à la même hauteur.

On retrouve la même note à 5 cases d’écart sur la corde immédiatement supérieure, à 10 cases sur la corde encore au-

Il y a une exception pour la corde de SI à vide qu’on retrouve à la 4° case de la corde de SOL.

Ce décalage se retrouvera bien sûr plus loin sur le manche.

Par exemple : corde de SI 3°case = corde de SOL 7° case, etc.

POUR LES CURIEUX

Il se trouve que le LA(3) 440 Hz est la fréquence de la tonalité de prise de ligne de votre téléphone fixe. Vous disposez donc d’un diapason gratuit pour accorder votre corde de LA (qui en réalité est à 110 Hz, à deux octaves en dessous).

Corde de MI grave = 82,41 Hz

Corde de LA = 110 Hz (C’est le LA(1))

Corde de RE = 146,83 Hz

Corde de SOL = 196 Hz

Corde de SI = 246,94 Hz

Corde de MI aigu = 329,63 Hz

Si vous désirez connaître la fréquence de chacune des notes sur sur une étendue de plus de 6 octaves et dans quelle plage de fréquences se situe chaque instrument (ce qu’on appelle la tessiture), cliquez ICI

Les noms de notes employés en France ont été proposés par Gui, moine de l’Abbaye de Pomposa, né à Arezzo en Toscane, vers la fin du Xe siècle ; ce sont les premières syllabes des demi vers d’un psaume à Saint Jean-

UT queant laxis

RE sonare fibris

MI ra gestorum

FA muli tuorum

SOL ve polluti

LA bii reatum

S ancte Iohannes

Le UT trop sourd (difficile à chanter dans les exercices de solfège) a été remplacé au XVIIIe siècle par DO, forgé au hasard.

Le Si (initiales de Saint Jean, Sancte Iohannes) est attribué au compositeur français Le Maire.

En Allemagne et en Angleterre, les notes sont désignées par des lettres :

A pour la, B pour si, C pour do, D pour ré, E pour mi, F pour fa et G pour sol.

Les notes portent aussi un nom par rapport à leur place dans la gamme.

C’est ce qu’on appelle les degrés. Ils se situent sur une échelle de demi-

Il est indispensable de les connaître par cœur et dans l’ordre car c’est avec eux qu’on va construire les accords.

Fondamentale Octave

Seconde mineure Neuvième diminuée

Seconde majeure Neuvième

Tierce mineure Neuvième augmentée

Tierce majeure Le reste ne vous servira pas avant un bon bout de temps

Quarte

Quinte diminuée

Quinte

Quinte augmentée

Sixième

Septième mineure

Septième majeure

QU’EST-

C’est un ensemble d’au moins trois notes de degrés différents.

On ne peut pas nommer précisément un accord de moins de trois notes, puisqu’il faut au moins deux intervalles pour que ce soit un système organisé. C’est comme pour la démocratie, il faut être au moins trois pour qu’une majorité se dégage.

Il y a deux types d’accords :

– l’accord parfait, uniquement composé de ces trois degrés de base (quel que soit leur nombre et leur ordre)

– l’accord enrichi, qui n’est en fait qu’un accord parfait pour lequel on a ajouté aux trois degrés de base un ou plusieurs degrés différents (qui deviennent alors des … « enrichissements»).

COMMENT FABRIQUER UN ACCORD PARFAIT ?

Je rappelle qu’il est absolument nécessaire de connaître l’échelle des degrés et les intervalles de base entre les notes.

Référez vous toujours au tableau de la gamme diatonique majeure de DO.

On travaille toujours dans la gamme de l’accord qu’on cherche, la fondamentale étant donc la note correspondante (ex : accord de DO, gamme de DO, fondamentale DO).

En se référant à la gamme de DO, on va faire de la transposition. Pour cela, imaginez que vous avez recopié le schéma des intervalles sur une feuille de papier calque et que vous allez le déplacer sous la gamme de DO, en plaçant le début du premier intervalle sous la note que vous aurez choisie comme fondamentale.

Le premier degré dont nous avons besoin est la FONDAMENTALE .

C’est la note qui donne son nom à l’accord, donc le premier degré de l’échelle, la première note de la gamme et la note de la tonalité

Par exemple : DO Majeur = Fondamentale DO / Gamme de DO / Tonalité de DO

RÉ Majeur = Fondamentale RÉ / Gamme de RÉ / Tonalité de RÉ

**************************************************************************************

Le deuxième degré nécessaire est la TIERCE (majeure ou mineure)

Attention : c’est la tierce et uniquement elle qui détermine le mode de l’accord. (aïe,aîe, pas sur la fontanelle, messieurs les ayatollahs!)

Si la tierce est mineure, l’accord sera mineur.

Si la tierce est majeure, l’accord sera majeur.

On ne peut pas faire cohabiter une tierce majeure et une tierce mineure dans le même accord, sauf s’il y a un octave entre les deux. Dans ce cas, la plus haute devient un enrichissement.

***************************************************************************************

Le troisième degré est la QUINTE

RACCOURCI

ACCORD MAJEUR

La TIERCE MAJEURE est à 2 tons au dessus de la FONDAMENTALE.

La QUINTE est à 1 ton et demi au-

Donc, la QUINTE est à 3 tons et demi au-

Le schéma est donc 2 tons / 1 ton 1/2

Ex : DOM = DO MI SOL ou SOLM = SOL SI RE

ACCORD MINEUR

La TIERCE MINEURE est à 1 ton et demi au dessus de la FONDAMENTALE

La QUINTE est à 2 tons demi au-

Donc, la QUINTE est à 3 tons et demi au-

Le schéma est donc 1 ton 1/2 / 2 tons

Ex : DOm = DO RE# SOL ou SOLm = SOL LA# RE

CONCLUSION

L’écart entre la FONDAMENTALE et la QUINTE est toujours le même (3 tons et demi)

C’est uniquement la TIERCE qui bouge entre les deux et qui inverse donc les intervalles.

Il n’est pas nécessaire de connaître la gamme mineure par cœur, puisqu’il suffit de changer une seule note de la gamme majeure (la tierce). En réalité, ce n’est pas vrai, mais ça fonctionne parfaitement pour la guitare sans prise de tête.

Rien de plus simple! Il suffit de prendre le degré d’enrichissement voulu (sus4, 5° diminuée, 5° augmentée, septième, septième majeure, etc), c’est-

L’accord enrichi est donc un accord à quatre notes minimum et peut contenir plusieurs enrichissements.

Attention : un accord de septième s’obtient en ajoutant la septième mineure. Une septième majeure donnerait un accord de septième majeure. Contrairement au mode qui est majeur par défaut si on ne précise pas quelle tierce on utilise. L’accord septième devrait être appelé septième mineure, mais… on ne le fait pas. Tant pis pour vous… C’est de très loin l’accord enrichi le plus utilisé pour la guitare dans la musique européenne, l’accord de septième majeure étant par contre très répandu dans la musique brésilienne.

Il ne faut donc pas confondre DO M 7 et DO 7M.

Le mot majeur ou mineur se rapporte toujours à ce qui le précède immédiatement.

Dans DO M 7, c’est le mode de l’accord qui est majeur.

Dans DO 7M, c’est l’enrichissement, le degré qui est majeur.

En ce qui concerne cette appellation commune trompeuse (majeur/mineur), le seul point commun entre le mode et les degrés se situe à la tierce, puisque c’est le degré qui détermine le mode.

Une fois que vous avez bien compris ce paragraphe, suivez doucement le processus décrit ci-

On cherche l’accord de SOL Majeur

Processus :

1/ Nous sommes dans la gamme de SOL

2/ La fondamentale est donc SOL

3/ Nous allons chercher la tierce MAJEURE puisque l’accord désiré est Majeur.

4/ Nous savons que la tierce majeure est à 2 tons au-

Donc : SOL + 2 tons = SI

5/ Nous savons que la quinte est à 1 ton 1/2 au-

Donc : SI + 1 ton 1/2 = RÉ ou SOL + 3 tons 1/2 = RÉ

Le SOL Majeur est donc composé de et uniquement de SOL, de SI et de RÉ, le nombre de chacune de ces notes et leur ordre n’ayant pas d’importance.

Sur la guitare, l’accord de base que tout le monde connaît est ainsi constitué :

SOL / SI / RÉ / SOL / SI / RÉ

Un nombre et un ordre différents pour ces notes ne changent pas l’accord, puisque ce ne sont toujours que les trois composantes de base. Par contre, la couleur va changer et l’accord sonnera différemment tout en gardant le même nom. C’est ce qui explique l’intérêt des renversements (autres positions du même accord). Il y en a au moins dix par accord. Imaginez… En utilisant systématiquement d’autres renversements, le même morceau ne sonnera jamais de la même façon. Vous lui donnerez une couleur différente, tout en restant dans la même tonalité. Vous vous trouverez dans la même situation qu’un peintre, qui au lieu de n’utiliser que les couleurs de base, aura à sa disposition toutes les couleurs intermédiaires, tous les pastels, etc.

Suite de l’exercice

On cherche l’accord de LA mineur

Processus :

1/ Nous sommes dans la gamme de LA

2/ La fondamentale est LA

3/ Nous allons chercher la tierce MINEURE puisque l’accord désiré est mineur.

4/ Nous savons que la tierce mineure est à 1 ton 1/2 au-

Donc : LA + 1 ton 1/2 = DO

5/ Nous savons que la quinte est à 1 ton 1/2 au-

Donc : DO+ 2 tons = MI ou LA + 3 tons 1/2 = MI

Le LA mineur est donc composé de et uniquement de LA, de DO et de MI, le nombre de ces notes et leur ordre n’ayant pas d’importance.

Sur la guitare, l’accord de base que tout le monde connaît est ainsi constitué :

MI / LA / MI / LA / DO / MI

La même remarque sur les renversements s’applique.

MISE EN PRATIQUE SUR VOTRE GUITARE

Rappelez-

1 case = 1/2 ton

L’accordage de la guitare est MI / LA / RE / SOL / SI / MI, chacune des cordes grattée à vide (sans doigt sur le manche) donnant évidemment la note correspondante. Attention : la corde de RÉ par exemple, à la 1ère case donne un RÉ#. la corde de SOL un SOL#, etc.

Le nombre de chacune des trois notes de base et leur ordre n’a d’importance que dans la « couleur » que vous voulez donner à votre accord. Comme le peintre, vous faites votre propre mélange. Vous êtes de toutes façons limité à 6 cordes, donc à 6 notes simultanées.

Vous pouvez avoir 2 fondamentales / 2 tierces / 2 quintes, dans n’importe quel ordre.

Vous pouvez avoir 2 fondamentales / 1 tierce / 3 quintes, dans n’importe quel ordre.

Vous pouvez avoir 1 fondamentale / 1 tierce / 1 quinte / 3 altérations, dans n’importe quel ordre. Etc…

Vous pouvez aussi n’avoir aucune tierce. Dans ce cas, l’accord sera dit « modal », parce que vous ne pourrez pas déterminer s’il est majeur ou mineur, ce qui fait qu’il sera utilisable à la place de l’un et de l’autre.

Sur chaque corde, en progressant de la tête vers la caisse, de case en case, cherchez chacune de ces trois notes. Vous en trouverez entre trois et quatre.

Notez les au fur et à mesure sur une grille comme sur celle ci-

(N’oubliez pas que la note donnée par la corde de MI à vide par exemple est un MI, et ainsi de suite… Vous n’imaginez pas le nombre d’élèves que je vois commencer leur recherche par un DO, quelle que soit la corde!)

Faites cela sur les six cordes.

Ensuite, regardez votre manche de façon globale.

Vous allez voir des « paquets » de croix ou de ronds.

Isolez ces paquets sur 3 ou 4 cases en faisant en sorte que les 6 cordes soient concernées sans oublier les cordes à vide.

Rappelez vous qu’au-

Si vous voyez 3 ronds ou plus sur la même case, c’est immanquablement un barré. Il faudra donc que les ronds qui étaient situés à gauche du barré soient récupérés à droite, vers la caisse.

Voilà! Vous avez trouvé tous les renversements de votre accord, c’est-

Faites le calcul : 12 accords majeurs parfaits dans la gamme x 10 altérations possibles x 15 renversements = 1 800 positions d’accords

Idem pour les accords mineurs….

Ça porte le tout à environ 3600 positions d’accords que vous êtes maintenant capables de trouver sans ouvrir un seul livre.

COMMENT CHOISIR SES SUITES D’ACCORDS ?

Vous avez appris à créer des accords. Ceux-

-

– La combinaison minimum reste constituée de deux accords, dont systématiquement celui correspondant à la tonalité, donc à la fondamentale. Très généralement, il sera accompagné de la Quinte.

– Pour trois accords, ce sera très souvent la Quinte et la Quarte.

– Puis nous aurons les relatifs mineurs de ces trois accords majeurs. Prenez l’accord majeur (DO M), enlevez-

En faisant le calcul dans le sens inverse, en ajoutant 1 ton 1/2 à un accord mineur au lieu de le soustraire, vous obtiendrez son relatif majeur.

– Nous aurons enfin, deux accords de passage, correspondant à la tierce majeure et à la neuvième (voir détails un peu plus loin)

En lisant ce tableau de gauche à droite, vous aurez à votre disposition dans un ordre croissant les accords courants disponibles dans la tonalité que vous aurez préalablement choisie. Il regroupe les combinaisons les plus utilisées dans la musique occidentale et couvrira la très grande majorité de vos besoins, du moins tant que vous ne vous intéressez pas à la musique dite contemporaine ou à certaines formes de jazz. Très peu de compositions utilisent cette palette de huit accords, la plupart n’en nécessitant que de trois à cinq.

Le tableau met en valeur le mode Majeur, mais il est aussi valable pour le mode mineur. Cherchez dans la colonne « Relatif mineur de la Fond. » l’accord mineur désiré et vous pourrez utiliser tous les accords se trouvant sur la même ligne horizontale.

Par exemple, pour jouer en La mineur, vous utiliserez en fait tous les accords de la tonalité de DO Majeur. Pour jouer un morceau en MI mineur, ce sont tous ceux de la gamme de SOL Majeur que vous utiliserez.

Faites l’expérience de remplacer les accords majeurs d’une chanson par leurs relatifs mineurs respectifs (1 ton 1/2 ton plus bas, en transformant l’accord majeur obtenu en accord mineur, en transformant la tierce majeure en tierce mineure). Votre chanson sera devenue mineure mais gardera exactement la même hauteur. Les relatifs majeurs et mineurs sont un peu comme des faux jumeaux, « presque » identiques et très souvent interchangeables.

Refaites la même expérience en transformant simplement les mêmes accords majeurs en accords mineurs. La surprise sera de taille! Il vous faudra chanter 1 ton 1/2 plus haut et ça change tout.

Vous pouvez aussi y ajouter vos propres couleurs, en intégrant les enrichissements courants (6°, 7°, sus4), sauf pour l’accord de la tonalité qu’il sera presque toujours préférable de laisser naturel (à l’exception du blues, du jazz et de la musique brésilienne). Une pratique courante consiste à garder naturel l’accord de la tonalité, et à rendre 7° tous les autres. Essayez, vous verrez que votre morceau prendra du relief.

Une autre utilisation de ces enrichissements est ce qu’on appelle les accords de passage, qui comme leur nom l’indique servent à passer d’un accord à l’autre en rendant la transition moins brutale. Dans la suite SOL Maj – DO Maj (fond -

Il y a évidemment beaucoup d’autres possibilités. A vous de chercher.

Autre truc du même ordre, très utile : si vous devez passer d’un accord majeur (ex: DO Maj) à son relatif mineur (LA min.), une transition douce peut être faite en insérant, entre les deux, l’accord correspondant au degré de Tierce Majeure (donc 2 tons au-

Pour finir, dans la mesure où vous démarrez votre phrase musicale, couplet ou refrain par l’accord de tonalité et que vous la terminez (ce qu’on appelle résoudre la phrase) de la même façon ou par l’accord de Quinte, vous pouvez utiliser ces accords dans n’importe quel ordre, voire en répéter plusieurs.

Les choisir au hasard fonctionne aussi parfaitement et est une alternative à la composition intellectuellement construite, bien que la chance, les mathématiques et les jeux de construction n’aient pas grand-

D’une manière générale, l’accord Majeur est très ouvert, avec un son large qui donne une impression de gaîté.

L’accord mineur semble plus fermé, plus « triste », propice à l’expression de la nostalgie et donnant l’impression de descendre une marche s’il est joué juste après un accord majeur.

Mais ces considérations sont purement culturelles. Certaines musiques, comme celle des Tziganes, des Yiddishs, comme la musique klezmer, la rumba catalane, peuvent faire sonner des tonalités mineures endiablées, pendant les mariages notamment.

Rien n’empêche de mélanger les accords majeurs et les accords mineurs. Toujours en schématisant et en se référant au tableau ci-

– accords majeurs uniquement : impression de gaieté, d’insouciance.

– base majeure + quelques accords mineurs : gaieté tempérée, quelques nuages à l’horizon.

– base mineure + quelques accords majeurs : tristesse, nostalgie tempérée, il y a encore de l’espoir.

– accords mineurs uniquement : à 2 pas du suicide…

Attention de ne pas tomber dans l’erreur suivante : le passage du mode majeur au mode mineur (et vice et versa) dans une même hauteur de voix par exemple, se fait grâce au relatif correspondant (voir tableau plus haut) et absolument pas en changeant simplement les accords majeurs en accords mineurs, sous peine de monter ou descendre la tonalité initiale d’un ton et demi! Seuls les relatifs sont interchangeables entre eux.

Ex : DOM devient LAm et pas Dom. / MIm devient SOLM et pas MIM.

La première chose à savoir est que les changements d’accord se font dans leur très grande majorité sur le 1er temps de la mesure et dans presque tous les cas sur un temps fort (en 4/4, 1er et 3ème temps).

Pour tempérer un peu cet avis péremptoire, on peut avoir aussi un accord « de passage » sur le dernier temps, pour introduire gentiment l’accord du 1er temps de la mesure suivante. Dans ce cas, ce sera très souvent un accord de 9° pour amener la quinte ou un accord de tierce majeure pour amener le relatif mineur (voir tableau). Bien sûr, ces accords ne sont pas obligatoires, ils enrichissent simplement le jeu.

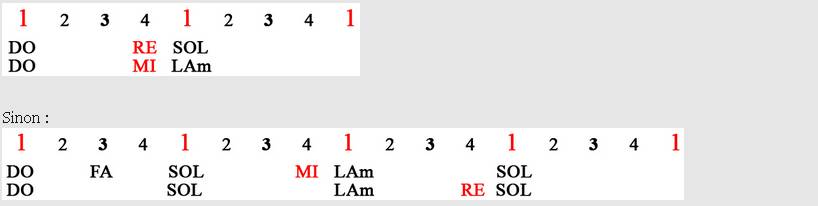

Par exemple :

RECHERCHER D’ABORD LA TONALITÉ

1 – Il faut tout d’abord déterminer dans quelle tonalité et donc dans quelle gamme vous allez évoluer. Avec de l’expérience, les dièses ou bémols à la clef vous renseigneront tout de suite. Sinon, écrivez les notes composant la mélodie en les replaçant dans un ordre croissant.

En prenant tour à tour chacune des notes comme étant la possible fondamentale, regardez si vous trouvez le schéma de base (2 tons – 1/2 ton – 3 tons – 1/2 ton) de la gamme majeure. Rappelez-

Si vous trouvez par exemple la suite DO-

De la même façon, si vous trouvez un FA entre MI et SOL, il s’agira de la quarte, ne changeant rien au fait qu’il y a un ton et demi entre la tierce majeure et la quinte.

Si vous ne trouvez pas exactement cet ordre, après avoir passé toutes les gammes majeures en revue, refaites l’opération, mais avec les intervalles de la gamme mineure (1 ton – 1/2 ton – 2 tons – 1/2 ton – 2 tons)

Par exemple :

Si vous trouvez la suite DO/RE/MI/FA… (2 tons – 1/2 ton…), la tonalité est DO M.

Si vous trouvez MI/FA#/SOL#/LA… (2 tons – 1/2 ton… et 4 #) , la tonalité est MI M.

Si vous trouvez SOL/LA/LA#/DO/ RE… (1 ton 1/2 – 2 tons… et 2 #), la tonalité est SOLm.

Vous vous rendrez compte qu’une gamme majeure et une autre gamme mineure peuvent avoir le même nombre de # (ou de b), mais bien sûr sur des notes différentes. Il vous faudra prendre en compte l’ordre des tons et 1/2 tons ET le nombre de # ET le nom des notes.

Evidemment si, à la clef, se trouvent des b, utilisez aussi des b dans votre démarche, sous peine d’erreurs monumentales .

Quand vous aurez trouvé une gamme dont les dièses ou bémols correspondent parfaitement à ceux qui se trouvent à la clef, vous aurez trouvé la tonalité. Vous n’aurez plus qu’à réfléchir (je crois encore au Père Noël) ou à vous référer au tableau ci-

2 – Commencez d’abord en ne vous occupant que des premiers temps. Rien ne dit qu’il y aura un changement d’accord à chaque mesure et il va falloir faire d’abord confiance à vos oreilles. Il est tout à fait courant d’avoir le même accord pendant 2, 3, 4 (voire plus) mesures. Pensez dans ce cas à ajouter des enrichissements sur certaines de ces mesures pour ne pas avoir à réveiller vos auditeurs.

3 – Ne cherchez pas la complication au début. Vous devriez, sauf exception, trouver votre bonheur dans les accords parfaits, majeurs et mineurs.

4 – Vous avez toutes les chances pour que la note du 1er temps de la mesure soit une des trois composantes nécessaires à l’accord (rappelez-

Par exemple :

Si votre 1er temps est un SOL, il peut être :

-

-

-

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces accords, il ne vous reste qu’à chercher les accords relatifs mineurs des accords majeurs précédemment trouvés (rappelez-

SOL M … MI m (déjà trouvé en tant que tierce mineure)

MIb M … DO m (déjà trouvé en tant que quinte)

DO M … LA m (le SOL est devenu la 7° mineure, c’est-

Vous avez ainsi le choix entre 7 accords : SOL M, SOL m, MIb M, MI m, DO M, DO m, LA m.

Il s’agit là de la méthode la « plus simple ». Vous pourrez ensuite considérer que ces notes de 1er temps de mesure peuvent aussi être des enrichissements, ce qui élargit considérablement le champ des recherches.

LE CHANGEMENT D’ACCORD

Il va falloir tester tout ça, en faisant confiance à vos oreilles. Essayez systématiquement un accord majeur puis son relatif mineur. Vous pourriez avoir de bonnes surprises si la note de 1er temps n’est pas la fondamentale du relatif mineur…

Tout ce qui précède vous a été utile ?

Vous n’avez rien compris ? C’est trop condensé ?

N’hésitez pas à donner votre avis, très utile : infos@christophe-

TÉLÉCHARGEMENTS / Fichiers utiles

-

– 28 Manches de guitares vierges 6 cases (pdf)

– Les bons accords, qui vont bien (png)

– Grilles vierges 130 cases (pdf)

– Grilles vierges 88 cases (pdf)

– Fréquences et tessitures 1 (png)

– Fréquences et tessitures 2 (pdf)

– Tablatures vierges (pdf)

– Tableau de transposition (pdf)

– Grilles d’accords DADGAD (pdf)